门诊或骨科、神经外科等科室会诊,常常遇到主诉腹泻的病人,严重者大便失禁。患者长期卧床,最初便秘,突发或一次泻药后便一泻不止。有的病人还会出现腹痛腹胀、便血。遇到这种情况,病人和医生都苦不堪言。于医生而言,意味着可能再次成为掏粪工。

这种看似矛盾的病症,正是假性腹泻,本质为便秘,即“假腹泻,真便秘”。医学上也称为溢出性腹泻、积粪性腹泻或矛盾性腹泻。

一、定义

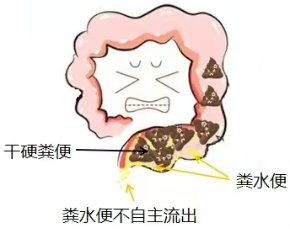

假性腹泻是指排便时由于粪块嵌塞于直肠内难以排出,但有少量水样、稀塘样粪质绕过粪块从肛门排出,酷似“腹泻”,这种酷似“腹泻”的表现容易被误诊,所以称之为假性腹泻。

二、发生机制:肠道里的“堰塞湖效应”

当硬结的粪块在直肠或乙状结肠形成嵌塞时,就像在肠道里筑起一道堤坝。上游肠腔在持续分泌消化液的过程中不断扩张,气体液体不能通畅排出,病人会自觉腹胀,甚至出现腹部阵发性绞痛。

粪块长时间在直肠嵌塞,粪块中的水分逐渐被直肠黏膜吸收,粪块越来越干硬。粪块嵌塞于肛管和直肠下段难以排出,影响肛门自制功能。同时嵌塞的粪块压迫和刺激直肠黏膜,导致直肠黏膜水肿、糜烂,黏液和分泌物增多,甚至出现粘液血便。在肛门自制功能受影响、肛门闭合不严的情况下,粪水、黏液和分泌物就会从嵌塞的粪块两侧流出肛外,形成“假性腹泻”。

三、高危人群

长期卧床的人:如因疾病或手术需要长期卧床的患者,身体虚弱、活动量少,胃肠蠕动减慢,加上可能存在疼痛等不适影响排便,容易导致便秘,进而可能引发假性腹泻。

长期便秘的老人:老年人胃肠功能衰退,食量和体力活动减少,胃肠道反射减弱,食物在肠内停留过久,水分过度吸收,易引起便秘,发展为假性腹泻。

孕妇:孕期身体激素水平变化、子宫增大压迫肠道等,可能导致便秘。若便秘情况严重,可能出现假性腹泻。

截瘫患者:由于神经功能受损,肠道蠕动和排便功能受到影响,容易出现便秘和假性腹泻。

药物受害者:阿片类止痛药、含铝抑酸剂、抗抑郁药使用者可长期便秘。

认知障碍人群:阿尔茨海默病患者常忽视便意。

四、临床表现

排便次数增多:患者会有明显的便意,每日十余次至数十次不等,甚至不自主从肛门外溢。

排泄物特点:排泄物多为清稀粪汁或稀塘软便,每次量少,臭秽。

伴随症状:常伴腹痛、腹胀、肛门堵塞感、肛门下坠感等,严重者可能出现粘液血便、肠梗阻。

五、诊断方法

病史询问:了解患者是否长期卧床,是否有慢性便秘病史,近期是否有不排便或大便干结、排便困难的情况,以及近期是否使用过麻仁丸等泻药。

肛门指检:这是最简单、最有效的方法。如触及直肠内大量粪块,结合临床症状即可考虑。

辅助检查:腹部平片或腹部CT发现结直肠内大量粪块,提示假性腹泻。

六、治疗原则

避免盲目止泻:因为病人主要表现为“腹泻“,部分病人或医生会予以蒙脱石散甚至洛哌丁胺止泻。假性腹泻本质是便秘,止泻药通常无效,甚至可能加重病情。

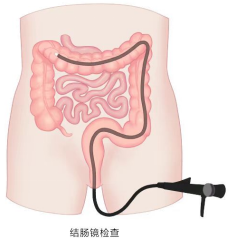

清除嵌塞粪便:假性腹泻是粪便嵌塞所致,通便是关键,常需人工辅助排便即“抠便”,这是最为安全有效的方法。首先判断嵌塞粪便的质地、大小。如果粪块干硬、量多、块大,需要用手指将粪块压碎,使粪块直径小于肛门口径,严重时需要用手抠出部分干硬的粪便后,粪便方可排出。或配合开塞露、灌肠排便,严重无效者甚至需要行结肠镜检查,在肠镜下清除干硬粪便。同时予以石蜡油口服润肠通便。可辅以二甲硅油或西甲硅油消胀、益生菌调节肠道菌群、谷氨酰胺修复肠道粘膜等。

后续处理:粪便嵌塞时间长可导致肛门局部水肿或诱发痔疮或导致肛门直肠粘膜出血,粪便嵌塞解除后可温盐水坐浴,配合消肿止血的药膏、栓剂局部外用。待症状缓解后,建议完善结肠镜检查,排除器质性病变。

预防便秘:合理饮食。嘱患者餐后如厕,以利用食物刺激结肠动力增加促进排便。根据病情选择合理的通便药物,可给与乳果糖或聚乙二醇电解质散通便,至少隔日排便1次。习惯训练、生物反馈疗法等行为疗法有助于改善功能性便秘。我院消化内科新引近的胃肠动力仪对功能性便秘疗效较佳。

预防这种“伪装大师”的关键在于读懂身体信号,医生需要结合病史、查体、辅助检查做出专业的判断。患者出现便秘、腹泻等请及时消化内科就医。待症状缓解后仍需完善结肠镜检查,以排除消化道肿瘤等器质性疾病。